具体描述

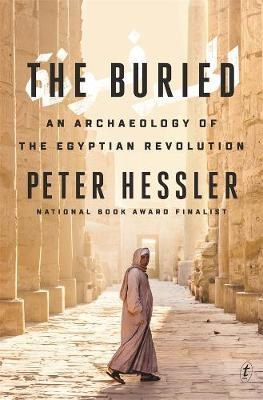

作者简介

彼得·海斯勒(Peter Hessler),中文名何伟,曾任《纽约客》驻北京记者,以及《国家地理》杂志等媒体的撰稿人。

他成长于美国密苏里州的哥伦比亚市,在普林斯顿主修英文和写作,并取得牛津大学英语文学硕士学位。海斯勒曾自助旅游欧洲三十国,毕业后更从布拉格出发,由水陆两路横越俄国、中国到泰国,跑完半个地球,也由此开启了他的旅游文学写作之路。

海斯勒散见于各大杂志的旅游文学作品,数度获得美国最佳旅游写作奖。他的中国纪实三部曲中,《江城》一经推出即获得“奇里雅玛环太平洋图书奖”,《甲骨文》则荣获《时代周刊》年度最佳亚洲图书等殊荣。海斯勒本人亦被《华尔街日报》赞为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”。

目录信息

读后感

一 美国人彼得•海斯勒(Peter Hessler)在中国呆了五年之后,申请了驾照,中国那么多公路,已经建好的,正在建着的,将要建的,空着也是空着。那是2001年夏,怀揣一本满是无名小路、没有比例尺的《中国汽车司机地图册》,开着一辆从“首都汽车”租来的切诺基,后备箱里赛满...

评分 评分在这本《寻路中国》里,海勒斯为我们呈现了一个看似熟知而其实可能从不曾仔细观察过的中国。如果中国是一个宽阔的多面的立体的存在,那么,这次,我们得以从一个全然不同的视角,随海勒斯切入这个变动中的古老国度。海勒斯的有意思在于,这个我们熟悉的中国,在他笔下,渐渐的...

评分这个中文名叫何伟的美国人,把中国人习以为常的场景,讲述得像一幕幕喜剧,和,悲剧!你会看到基层政权的政治斗争(看了这个故事你会明白这个国家的政治斗争是咋回事),农民工的光荣与梦想,官僚阶层贪腐小手段。以及,一个曾经活泼灵动的中国小孩是怎样被培养成你我现在的样...

评分终于断续读完何伟的“中国三部曲”,这个外国人笔下的中国,许多时候像在唤醒某些细碎而真切的注视和记忆,但偶尔又会有一种针扎般的刺痛感。这种阅读的感觉很迷人,我似乎已久不曾体会。 何伟自己的成长脉络,在三本书里清晰可见。从志愿教师、到兼职记者、到几乎什么身份都不...

用户评价

这本书最让我感到惊喜的,是它在探讨人性复杂性方面的深度和坦诚。作者似乎毫不畏惧地将那些藏在光鲜外表下的挣扎、矛盾和不完美暴露出来,它不提供简单的答案,也不对任何角色进行道德上的审判。我读到一些人物的选择时,内心会经历一场激烈的辩论,因为我能理解他们每一步行动背后的逻辑和无奈,尽管这些选择在外人看来也许是愚蠢或自毁的。这种对“灰色地带”的深入挖掘,使得人物形象立体得仿佛随时会从纸页中走出来,呼吸、叹息。这种处理方式,远比那些非黑即白的故事要来得有力量,它迫使读者跳出固有的思维框架,去拥抱生活本身的混沌和不可预测性。这种文学上的勇气,是当代许多作品中所缺乏的,值得所有追求深度阅读的同好们细细品味。

评分我尝试着将这本书推荐给几位不同阅读偏好的朋友,而他们给出的反馈都指向了一个共同点:强烈的代入感和独特的氛围营造。那种感觉就像是,作者为你量身定做了一场沉浸式的体验,让你完全忘记了自己身在何处,完完全全地活在了故事构建的时空里。尤其是那些关于“失落”和“寻找”的主题,处理得非常克制而有力,没有用泪水或戏剧化的冲突去强行表达悲伤,而是通过一种近乎冥想的状态,让情绪自然地沉淀下来。整本书的结尾处理得尤为高妙,它没有给出一个明确的终点,反而留下了大量的想象空间,让你在合书之后,依然能在自己的脑海中延续这个故事的生命力。这是一种高明的文学技巧,它将最终的阐释权交还给了读者,让每一次重读都能发现新的感悟。

评分从结构上看,这本书的编排可谓是匠心独运,它巧妙地平衡了故事的连贯性和独立体验。每一章节都可以被视为一个相对完整的小品,拥有自己的核心意象和情绪基调,即便你只是碎片时间翻阅,也能获得一次完整的阅读快感。然而,当你把它们串联起来时,你会发现每一个“小品”又是整体叙事肌理中不可或缺的一块拼图,共同构建了一个宏大而细腻的内部世界。这种松弛有度的节奏控制,让阅读体验变得非常自由和舒适,完全没有被作者推着走的压力感。而且,书中关于自然现象的描写,比如对光线、天气变化的观察,简直可以用科学家的严谨和艺术家的浪漫来形容,它们不仅仅是背景,更像是故事的“情绪指示器”,精准地烘托了人物的内心状态,高明之处令人赞叹。

评分这本书的叙事节奏简直令人拍案叫绝,作者对于环境的描摹细腻得像是油画大师的笔触,每一个转角、每一处光影都仿佛能让人亲身感受到那种乡野的气息。尤其是一些关于当地人生活片段的捕捉,充满了生活化的质感和人情味,读起来丝毫没有架空感。我特别喜欢它在处理时间流动上的手法,时而舒缓得像夏日午后的微风,让人沉醉其中,时而又像突如其来的暴雨,将故事推向一个意想不到的高潮。情节的推进不是那种直来直去的线性发展,而是像一张层层叠叠的网,每一个细节的抛出都在为后续的某个瞬间做铺垫,当你猛然醒悟时,已经深陷其中,为那些埋藏的伏笔拍案叫绝。那种读完后,合上书本,依然能闻到纸页间散发出的泥土和青草混合的味道,久久不能忘怀的体验,实在难得。它不仅仅是一个关于“路”的故事,更像是一部关于“人与地”关系变化的沉思录,那种对土地的敬畏与依恋,透过文字的力量,深深地烙印在了我的脑海里,让人在喧嚣的都市生活中,对“慢下来”有了更深层次的理解和渴望。

评分我必须得说,这本书的语言风格极具个人特色,它避开了那些华丽辞藻的堆砌,转而采用了一种近乎散文诗般的简洁和力量感。作者似乎对日常用语有着一种独特的提炼能力,总能用最朴素的词汇,构建出最深刻的意境。有些句子,我甚至需要反复阅读三四遍,不是因为它们晦涩难懂,而是因为它们所蕴含的情感张力太大,需要时间去消化。比如,书中对一段长久友谊的刻画,没有大段的对白或激烈的冲突,仅仅是通过一些细微的肢体语言和眼神的交流,就将那种默契与疏离交织的复杂情感展现得淋漓尽致。这种“少即是多”的写作哲学,在这本书里得到了完美的体现。对于热衷于文字美学和叙事技巧的读者来说,这本书无疑是一座值得仔细挖掘的宝藏。它没有刻意煽情,但却在不经意间,触碰到了我们内心最柔软的部分,让人不禁反思自己生命中那些看似微不足道却又至关重要的连接点。

评分Peter Hessler中国之行三部曲之一。柴静三年前看过这本书之后,重新改写已经成稿的看见,才有了今天被很多人称赞的那本。我们的国家社会到底是什么样的,这个问题不难回答,从24小时中每一个细节就能发现。很多东西外国人看得更清,是因为他们的不习惯,而国人,都已经习惯,都已经认了!

评分一个open-minded外国人眼中的中国农村 深深吸引

评分一个open-minded外国人眼中的中国农村 深深吸引

评分一个open-minded外国人眼中的中国农村 深深吸引

评分何伟是很好的纪实作家。观察敏锐,细节呈现精湛,边读边脑补画面,精彩过直接观看纪录片。他尽量还原看到听到一切,保持中立和客观。这不易。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有

![押井守・映像機械論[メカフィリア] pdf epub mobi 电子书 下载](https://doubookpic.tinynews.org/c13f212b79178ed561a6ed48ede23ce99b5118fc3566e8504616cc6e8b97c57b/s1380138.jpg)