具体描述

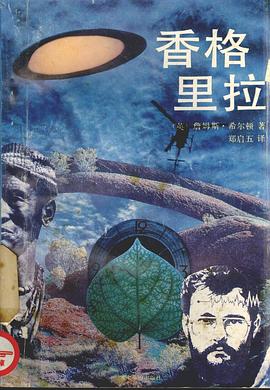

1933年,英国作家詹姆斯?希尔顿的长篇小说《失去的地平线》在英国伦敦出版,几年后被拍摄为同名电影,风糜世界。从此,“香格里拉”一直在被世界追寻着,就像追寻一个金矿。历经半个世纪的封闭与隔绝,“香格里拉”于80年代初开始出现在中国,那是一家中外合资的五星级酒店。另一件当时不为人注意的事发生在1991年2月,广东旅游出版社翻译出版了《失去的地平线》的中译本,(译者郑启五)书名改成了《香格里拉》。

译者的话:

“我,郑启五,是《失去的地平线》在中国最早中译本的译者,诚如汤世杰所言,是我把书名改成《香格里拉》的。这事说来话长,我大学毕业的1982年,有一本刚创刊的杂志《英语世界》引起我极大的兴趣,特别是里面的“世界名著梗概”,该刊第2期介绍了《失去的地平线》,这部涉及到中国的外国名著我这个“英国语言文学”专业的大学本科毕业生居然闻所未闻,于是萌发了翻译的渴望!当年“找书——翻译——出版”,何其艰难,初出茅庐的我历经8年波折,最后顺乎图书市场的需求,把心血译著的书名改成《香格里拉》,才成功出版的。根据汤先生的报告,正是我的这部译著成为云南的有识之士寻找香格里拉最早的诱因,并最终导致中甸县的更名。但缘分归缘分,但对于这样挖空心思的旅游商业炒作,我是旗帜鲜明地持有不同意见的,1999年我就在散文《飞向拉萨》写道:“男男女女的老外游客们是冲着‘世界屋脊’的云里雾里的高度,也是遁着英国作家詹姆斯·希尔顿1930年代的小说《失去的地平线》的神秘。小说把藏胞生活的某个绿色山谷描绘成延年益寿并远离战争的世外桃源,他杜撰的地名——‘香格里拉’已成为西方乃至世人永远的神往。不过身为这部小说中译本的译者,我并不认为它是一部名著,尽管他几近科幻的神秘体现了对和平永恒的渴求,但其谋篇与描述都略显疲软,对西藏的定位也有意无意留下几屡英国佬不甚和谐的笔调。近来有人考证,云南的迪庆才是真正的香格里拉,这无疑是引人入胜的一招。但香格里拉纯属作家的虚构,是希尔顿的‘乌托邦’,它有云南的鼻子,西藏的嘴巴,四川的眉毛,乃至尼泊尔的胡须,更多的还是云里雾里的杜撰,实在与吴承恩笔下的花果山水帘洞无异,没有什么真正,也就谈不上什么虚假,惟有小说的真实,云南说与西藏说完全可以并行不悖。”

作者简介

目录信息

读后感

“我看不出这到底是个什么地方。”他喃喃说着,然后悄声——他不想惊动别人——对马林森耳语道:“看样子你是对的,这飞行员迷失航向了。”飞机上的四个人,开始了各自命运中相同的际遇。飞机即将着陆,布林克罗小姐面对这一场面似乎并不为所动,很平静地整一整帽子,好像家乡...

评分看书之前总会对传说中的这本有无限想象,到头来却发现原来我们只是臆造了一个世界,作者写出来的势必是一个全新的世界。我想,作者去过的地方至少不是我今年去过的香格里拉和稻城亚丁,那里虽然很美,但是已然不闭塞,那里民风依然纯朴,高原红笑脸是旅途中最美的风景...

评分近日有朋友相继要走尼泊尔那条线,着实引诱了我一下。于是把那本很著名的小说《消失的地平线》拿出来看了。07年情人节的时候在丽江买的,现在终于可以看了。 一部精彩的有点不可思议的小说。这很适合我。主人公康维37岁,次主人公马里逊24岁。以我这个年龄,正好可以恰如其分...

用户评价

《香格里拉》这本书,真的让我有一种“相见恨晚”的感觉。有时候,你会遇到一本让你觉得“就是它了”的书,它恰好在你最需要的时候出现,给你最贴切的回应。这本书就是这样。我之前一直试图寻找一种能够超越现实烦恼的慰藉,一种能够让我内心平静的力量,而《香格里拉》似乎就扮演了这个角色。它不是那种让你瞬间忘却痛苦的书,而是像一剂温和的良药,一点一点地渗透你的灵魂,让你在不知不觉中,重新拾起对生活的热情和希望。我特别欣赏作者对于细节的把握,那些不经意间流露出的情感,那些看似平凡却饱含深意的场景,都让我感觉无比真实。仿佛我不是在阅读一个故事,而是在经历一段人生。书中的人物,他们的挣扎、他们的选择、他们的成长,都让我看到了自己的影子。这种代入感,是很多书都无法给予的。我喜欢那种能让我产生共鸣的书,因为它们让我知道,我并不孤单。

评分我之所以如此钟爱《香格里拉》这本书,是因为它所描绘的世界,与我内心深处对美好事物的向往不谋而合。它没有给我一个预设的结局,而是让我跟随主人公的脚步,去探索,去发现。我喜欢作者的文字,它有一种质朴而深邃的力量,能够触动人心最柔软的部分。我常常在阅读的间隙,会停下来,反思自己的人生。这本书让我明白,真正的幸福,往往来自于内心的满足,来自于与世界的和谐共处。我期待着,在未来的日子里,能将书中传递的精神,融入到自己的生活中,去创造属于自己的“香格里拉”。这本书,对我来说,不仅仅是一本读物,更是一种指引,一种力量。

评分在我看来,《香格里拉》这本书,它所描绘的“香格里拉”,并非仅仅是一个地理上的概念,更是一种精神上的寄托。它代表着一种对完美生活的向往,一种对内心宁静的追求。书中的主人公,他们的旅程,其实也是我们每个人内心深处的探索。我们都在寻找属于自己的“香格里拉”,那个可以让我们放下一切疲惫,找到真正自我的地方。我喜欢作者的叙事方式,它不急不缓,如同潺潺流水,将我带入一个又一个动人的场景。我常常会一边阅读,一边在脑海中勾勒出书中的画面,仿佛身临其境。这种沉浸式的阅读体验,是我非常享受的。而且,这本书所蕴含的哲理,并非是那些晦涩难懂的理论,而是融入在故事的字里行间,通过人物的言行举止,悄然传递。我从中汲取到的,是一种关于生活、关于生命、关于存在的智慧。

评分《香格里拉》这本书,它带来的,是一种超越现实的宁静。我常常在感到疲惫和迷茫的时候,会想起书中的某些片段,那些画面,那些话语,都能给我带来力量。它不是那种能让你瞬间解决所有问题的“灵丹妙药”,而是像一股清泉,慢慢地洗涤你的心灵,让你重新找回内心的平静。我喜欢作者的文字,它有一种独特的韵律感,读起来非常舒服,仿佛能让人进入一种冥想的状态。我曾经试图寻找过类似的书籍,但总觉得差了点什么,《香格里拉》则恰好填补了这个空白。它所描绘的“香格里拉”,对我来说,不仅仅是一个故事,更是一种生活态度,一种精神追求。我希望自己也能在现实生活中,找到属于自己的那片“香格里拉”。

评分《香格里拉》这本书,对我来说,是一种精神上的“充电”。在快节奏的生活中,我们很容易感到疲惫和焦虑,而这本书,就像一个温柔的提醒,让我们停下来,去感受生活的美好,去追寻内心的宁静。我喜欢作者的叙事方式,它不张扬,却非常有力量。它没有大声疾呼,而是用一种润物细无声的方式,将深刻的道理传递给读者。我常常会从书中的人物身上,看到自己的影子,他们的困惑,他们的成长,都让我觉得无比真实。这本书让我明白了,真正的“香格里拉”,并不一定是一个物理上的地点,而是一种心境,一种选择。我感谢作者,为我打开了这扇通往内心深处的大门。

评分我必须承认,《香格里拉》这本书,它所触及的,是我内心深处某种被遗忘的情感。在忙碌的生活中,我们常常会忽略那些最本质的东西,而这本书,恰恰提醒了我。它就像一位久违的老友,用一种温和而坚定地方式,与我分享着关于人生、关于梦想、关于幸福的感悟。我特别喜欢书中的一些象征性的意象,它们不是简单的点缀,而是承载着丰富的含义,让我去解读,去联想。每一次阅读,都能从中发现新的东西,这让我觉得这本书的价值是持续存在的。我曾经读过很多书,但真正能够让我反复回味,并且每次都能有新收获的书,并不多。《香格里拉》无疑是其中之一。它让我觉得,阅读不仅仅是一种获取信息的方式,更是一种与自我对话,与世界连接的途径。

评分我对《香格里拉》这本书的喜爱,源于它所营造的那种独特的氛围。它不是那种充满戏剧性冲突的书,而是娓娓道来,却又字字珠玑。我尤其喜欢书中的一些描写,它们细致入微,仿佛能将读者带入那个特定的场景,感受人物的情绪。我常常在阅读时,会不自觉地放慢速度,生怕错过任何一个细微的笔触。这本书让我觉得,真正的美好,往往存在于那些不经意的细节之中。它也让我重新审视了自己对“完美”的定义。我曾经以为,“香格里拉”是一种遥不可及的理想,但这本书告诉我,它也许就存在于我们内心深处,只要我们愿意去发现。这种“返璞归真”的理念,是我非常欣赏的。

评分《香格里拉》这本书,就像在我的心中播下了一颗种子,然后静静地看着它发芽、生长。它没有给我一个现成的答案,而是引导我去思考,去感受,去体会。我喜欢这种“启发式”的阅读,它能让我主动地参与到故事的构建中,而不是被动地接受信息。书中的一些描写,让我反复咀嚼,品味其中的深意。比如,某个场景中微妙的情绪变化,某个对话中隐藏的潜台词,都让我觉得作者的功力非凡。我常常在想,作者是如何将这些情感描绘得如此生动?又是如何将这些道理融入得如此自然?这让我不禁对作者的创作过程产生了浓厚的兴趣。我所期待的,正是这样一本能够引发我思考,能够在我心中留下深刻印记的书。它不仅仅是提供消遣,更是能够丰富我的精神世界,提升我的认知高度。

评分初读《香格里拉》,我脑海中浮现的并非是雪山、寺庙抑或藏族风情,而是一种更加抽象、更加难以言喻的氛围。仿佛作者在用一种极尽温柔的笔触,勾勒出一个只属于心灵的国度。我总觉得,我们每个人心中,都藏着一个不为人知的“香格里拉”,那里承载着我们最纯粹的愿望,最深沉的眷恋。这本书,就像一把钥匙,轻轻叩响了那扇紧闭的心门。它没有直白的教诲,也没有生硬的道理,而是通过细腻的情感描绘,不动声色地引导着我,去审视自己内心的渴求。我常常在阅读的间隙,停下来,思考书中的片段。那些人物的对话,那些景物的描写,都仿佛带着某种哲学的意味,让我不禁去揣摩作者的用意。我喜欢这种“留白”式的写作,它给予了读者广阔的想象空间,让每个人都能在其中找到属于自己的解读。这不仅仅是一本书,更像是一场心灵的对话,一次对生命意义的浅酌低吟。我期待着,在接下来的阅读中,能够更深入地理解作者想要传达的关于“理想之地”的真谛。

评分这本书,名为《香格里拉》,从书名本身就带着一种神秘和向往。我拿到它的时候,就被封面的设计深深吸引了——那是一种低饱和度的色彩,仿佛将人瞬间拉入了一个遥远而宁静的时空。翻开书页,我期待着能在这个虚拟的“香格里拉”中,找到我心中那片失落已久的净土。我常常在想,真正的香格里拉究竟是怎样的存在?是某个地理上的秘境,还是存在于我们内心深处的某种理想状态?这本书,似乎在尝试回答这个问题,或者至少,是在引领读者踏上一段追寻的旅程。我喜欢那种在阅读中逐渐沉浸,仿佛自己也成为书中人物,与他们一同呼吸,一同感受的体验。这种感觉,就像是在这个喧嚣的世界里,找到了一处可以暂时停歇的港湾。我对于那些能够唤起我内心深处情感的书籍,总是格外珍视,而《香格里拉》这本书,毫无疑问,就是这样一本能够触动我灵魂的作品。它的故事,它的意境,它所传达的情感,都让我产生了一种强烈的共鸣。我迫不及待地想知道,作者笔下的香格里拉,是否会带给我同样的慰藉与启发。

评分想找《消失的地平线》,结果图书馆里找到一本《香格里拉》,1991年,我想,看吧,作者是希尔顿,大概一样。看下来,就像是一部长镜头很多的闷片一样,通过对白来描述香格里拉的神秘。OK。

评分想找《消失的地平线》,结果图书馆里找到一本《香格里拉》,1991年,我想,看吧,作者是希尔顿,大概一样。看下来,就像是一部长镜头很多的闷片一样,通过对白来描述香格里拉的神秘。OK。

评分想找《消失的地平线》,结果图书馆里找到一本《香格里拉》,1991年,我想,看吧,作者是希尔顿,大概一样。看下来,就像是一部长镜头很多的闷片一样,通过对白来描述香格里拉的神秘。OK。

评分想找《消失的地平线》,结果图书馆里找到一本《香格里拉》,1991年,我想,看吧,作者是希尔顿,大概一样。看下来,就像是一部长镜头很多的闷片一样,通过对白来描述香格里拉的神秘。OK。

评分想找《消失的地平线》,结果图书馆里找到一本《香格里拉》,1991年,我想,看吧,作者是希尔顿,大概一样。看下来,就像是一部长镜头很多的闷片一样,通过对白来描述香格里拉的神秘。OK。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有