具体描述

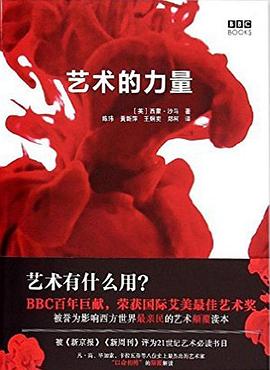

《艺术的力量》促使我们踏上一段大开眼界又激动人心的复归之旅,从卡拉瓦乔的《大卫与歌利亚》到毕加索的《格尔尼卡》,全书聚焦于八件非凡的杰作。 这些处于困境的英雄,卡拉瓦乔、贝尼尼、伦勃朗、大卫、透纳、凡·高、毕加索以及罗斯科,每一位都以极为自我的方式,在面对危机时怀着坚定的反抗、战斗的激情和对抗一切嘲讽与短视的信念。他们创造的杰作,挑战了习俗,打破了人们的自满,转变了认知,并改变了我们看待这个世界的方式。

通过这些生动的讲述,这些强有力地唤起人们记忆的文字描述,沙马探索了这些艺术家多变的人格及其时代的精神走向。他捕捉到阿姆斯特丹中产阶级那瑰丽的剧院生活,革命年代里巴黎所弥漫的激情与猜疑,以及西班牙内战的屠杀与悲凉。

最吸引人的是,《艺术的力量》追溯了八件“令人瞠目”的世界级艺术作品的非凡发展。这些作品诞生于灵光乍现的时刻,它们“告诉我们,外部世界是什么样的,外表下的内在世界是什么样的,那些平淡的知识资源无法让我们知晓这些。同时,它们也在不容置疑且庄严地回答每一个被迫接触艺术的人提出的问题——‘好吧,好吧,可艺术的意义究竟是什么呢?’”

作者简介

《艺术的力量》作者西蒙·沙马是位睿智严谨的学者,曾执教剑桥、牛津、哈佛等名校,现在任教于哥伦比亚大学艺术史系,主攻17世纪荷兰艺术、18世纪法国的绘画与政治、16-21世纪英国视觉艺术等方向。他的研究不限于艺术史,同时还涉及欧洲史、文化史等方面,尤其擅长将艺术家及其作品的内部精神世界与外部的社会文化变迁加以联系,相互阐释。不仅如此,他也是讲故事的行家、深受大众喜爱的电视明星,他与BBC合作的《英国史》一度改写纪录片的收视率纪录,据说甚至击败了当年红极一时的剧集《欲望都市》(Sex and the City)。

目录信息

卡拉瓦乔 将天神打入凡间

贝尼尼 奇迹创造者

伦勃朗 奢华背后的艰难时世

大卫 弄潮革命的画家

透纳 绘画的极境

凡·高 从心作画

毕加索 走向现实的现代艺术

罗斯科 喧嚣城市中的寂寞之音

译后记

致谢

鸣谢

进一步阅读

索引

· · · · · · (收起)

读后感

特别喜欢梵高的话,短而粗的斑纹,非常的具有冲击力而且直白,鲜活的就像刚刚被画家创作出来一样,他画笔下肮脏的指甲、花香、头发和皮肤清晰可感的触感,都在让我们感受到梵高是在用绘画感触生命,用充满生命力的饱满情绪将它点亮,那瞬间的光亮便是永恒

评分最震惊的不是书中艺术家的故事,也不是艺术的力量,而是作者的文笔。 怎么可以写得这么好! 刚翻开书读《引言》的时候,就被第一二段震惊了: 把一个人逛美术馆那种小心翼翼、担心受怕,又还要装得高雅的蠢样子刻画得淋漓尽致。 看这一串排比:“那些银盘子上的草莓,你难道尝...

评分 评分山巅之上,石头垒砌的塔楼孤单矗立,那道光,像是神的启示,护佑着崇高静穆的孤独,离开这个世界,进入天堂。 这是威尔士王子的象征,他渴望自由,却被禁锢在山巅,唯有死去,才能完成反抗,拥抱自由。 如此高远孤洁的隐喻,已然预示着透纳不同流俗的心灵,向往着悲剧性的崇高...

评分卡拉瓦乔、贝尼尼、伦勃朗,他们是巴洛克时期的最善于戏剧表现力的艺术大师,他们沐浴在文艺复兴的余晖之下。但在此时,文艺复兴所倡导的静穆而伟大的艺术已然走到了尽头,罗马教堂内耽于感官的矫饰主义,尼德兰平庸匠人的风俗画,都让这三位艺术家不屑一顾。他们认为艺术应该...

用户评价

我一直以为,艺术创作的过程是神秘而难以捉摸的,直到我读了这本书,才仿佛窥见了它冰山一角下的壮阔。作者以一种近乎对话的方式,娓娓道来,将那些曾经遥不可及的艺术理论,转化为生动形象的叙述。我仿佛置身于一个大师的工作室,看着他们如何从一块空白的画布开始,如何斟酌每一个色彩的搭配,如何捕捉转瞬即逝的光影,如何赋予冰冷的石头生命。书中对细节的描绘令人称道,例如对某位画家如何反复修改一幅作品的细致记录,或是对某位雕塑家如何与材料较劲的生动刻画,都让我深刻体会到艺术创作的严谨与耐心。这并非一次灵光乍现的奇迹,而是无数次尝试、失败、再尝试的艰辛历程。更让我动容的是,作者并没有将艺术家塑造成高高在上的神坛人物,而是展现了他们作为普通人的情感、欲望和脆弱。这种真实感,反而让艺术作品更加鲜活,更加贴近我们的内心。读完之后,我不再仅仅是欣赏一件艺术品的美,而是开始尝试去理解它背后所蕴含的情感、思想,以及艺术家们想要传达的那份真挚。这本书就像一把钥匙,为我打开了理解艺术的另一扇门,让我能够以一种更深刻、更全面的视角去感受艺术的魅力。

评分我常常会在夜晚,伴着一盏暖黄的灯光,静静地翻阅这本书。它带给我的,不仅仅是知识的充实,更是一种心灵的慰藉。作者的笔触如同涓涓细流,温柔地抚慰着我躁动不安的心。书中对于那些伟大作品的解读,没有生硬的理论堆砌,而是充满了人文关怀和情感共鸣。我会被某个画家笔下人物眼神中的忧伤所打动,仿佛能感受到他/她内心的孤独与渴望;我会被某个建筑师对空间的处理所折服,感受到那份对秩序与和谐的追求;我甚至会对某些抽象的画作,产生莫名的联想,将自己的情感投射其中。作者巧妙地将艺术作品与人类的情感、历史、哲学紧密地联系在一起,让我明白,艺术并非脱离现实的空中楼阁,而是人类生存状态最真切的写照。每一次阅读,都像是一次心灵的对话,与那些伟大的灵魂进行跨越时空的交流。我不再仅仅满足于“这是什么”,而是开始追问“为什么是这样”,以及“它又在诉说什么”。这本书让我意识到,艺术的力量在于它能够触动我们内心最柔软的部分,让我们看到自己,也让我们看到更广阔的世界。它就像一位知心的朋友,在静谧的夜晚,与我分享着关于美、关于生命、关于存在的一切。

评分一直以来,我都对那些能够触及灵魂、唤醒内心深处情感的作品心驰神往。当我翻开这本书时,就仿佛打开了一个全新的世界,里面充满了令人惊叹的色彩、线条和情感的涌动。作者用一种极为细腻且富有感染力的方式,将那些抽象的艺术概念具象化,让我看到了一个艺术家在创作过程中所经历的挣扎、喜悦与顿悟。我常常会被其中对光影的描绘所吸引,仿佛能亲身感受到画作中那束穿透窗棂的光线,温暖而富有力量。又或是被那些奔放的笔触所震撼,感受艺术家将内心最原始的冲动倾泻于画布之上时的激情。这本书不仅仅是在介绍艺术品,更是在探索艺术背后的生命力,那种生命力是如何在画布、雕塑、建筑中得以延续,又是如何穿越时空,与我们产生共鸣。我尤其喜欢书中对不同时期艺术流派的解读,它没有流于表面,而是深入挖掘了每一个流派诞生的社会背景、哲学思想,以及艺术家们如何在前人的基础上推陈出新,甚至颠覆传统。读到这里,我常常会停下来,回味作者的文字,想象着那些伟大的艺术家们在他们所处的时代,是怀揣着怎样的勇气和信念,去创造出那些至今仍让我们惊叹不已的杰作。它让我明白,艺术并非遥不可及,而是与我们生活紧密相连,是人类情感和智慧最直接的表达。

评分这本书,带给我的震撼,是难以用简单的言语来形容的。它不是一本浅尝辄止的艺术入门读物,而是一次深入骨髓的艺术探索之旅。作者以一种极为宏大的视角,勾勒出艺术发展的脉络,并将个体艺术家的创作,置于时代的大背景下进行解读。我仿佛看到,在历史的长河中,无数的艺术家们,如何用他们的双手和智慧,去记录、去反思、去创造。书中对那些影响深远的艺术运动的分析,让我对其背后的哲学思辨和技术革新有了更清晰的认识。我开始理解,为什么某个时期的艺术家会选择某种特定的创作手法,为什么某种风格会突然兴起又逐渐消退。这种深度的剖析,让我对艺术作品的理解,不再停留在表面的审美,而是上升到了对人类文明进程的思考。我常常会在合上书本时,陷入沉思,回味作者所讲述的每一个故事,每一个观点。它让我意识到,艺术并非孤立存在,而是与我们的生活、我们的历史、我们的思想,息息相关。这本书,更像是一位睿智的长者,循循善诱地引导我,去理解艺术的本质,去感受艺术的力量,去发掘隐藏在每一件作品背后的,那份人类永恒的追求。

评分阅读这本书的过程,对我而言,是一次视觉与思维的双重盛宴。作者的叙事方式极具感染力,将那些宏大的艺术史篇章,描绘得如同跌宕起伏的故事。我会被那些关于艺术革命的段落所吸引,想象着艺术家们如何挑战权威,如何用全新的视角去审视世界,如何用大胆的色彩和形式去表达内心的呐喊。那些曾经被视为“离经叛道”的作品,在作者的笔下,变得合情合理,甚至令人肃然起敬。书中对于不同文化背景下艺术风格的比较,也让我大开眼界。我惊叹于不同文明如何孕育出如此多样的艺术形式,又如何在相互借鉴中,发展出更丰富的表达。我看到了东方艺术的含蓄与写意,也看到了西方艺术的写实与理性。这种跨文化的视角,极大地拓展了我的艺术视野,也让我对人类的创造力有了更深刻的认识。我常常会在读到某个艺术家及其作品时,迫不及待地去寻找相关的图片,然后在脑海中将文字的描述与实际的视觉感受进行对照,每一次对照,都带来新的惊喜。这本书让我明白,艺术的边界是无限的,它能够跨越语言、文化和时空的界限,与所有热爱它的人产生连接。

评分纪录片图文版

评分保罗约翰逊80w字那套图太少 且相对来说容量太大 即使是再大的大师也没几页篇幅 正好找这本对照 优点是火力集中在八大师 原著比BBC剧版信息量大 行文一如既往相当优雅 也不会特别学术 译文感觉比较仓促 贝尼尼和伦勃朗两章相对好些 全彩铜版纸 图比较全有些还放大了细节 抱5分钟手发麻 这本71w字 两部风格迥异 观点也很不同 也可以说这本温和得多 界面更友好 强烈建议同步看剧 我的方法是约翰逊读到谁就停下来读沙玛并看剧 150w字复习下来有点能量再刷詹森了

评分躺在床上,平静地读完。平静。

评分小兔推荐了本《艺术的力量》。读序言就被震撼了。作者描写一个人在美术馆那一段太精彩了。然后看了《力量》卡拉瓦乔的那一集,解说人优雅得有点不像直男。再读了卡拉瓦乔这一章,被震撼到了。作者的解读和他的想象力并驾齐驱。在讲到那一副青年的裸体丘比特关于美和男性之美的暗示——更加笃定作者不是直男。

评分小兔推荐了本《艺术的力量》。读序言就被震撼了。作者描写一个人在美术馆那一段太精彩了。然后看了《力量》卡拉瓦乔的那一集,解说人优雅得有点不像直男。再读了卡拉瓦乔这一章,被震撼到了。作者的解读和他的想象力并驾齐驱。在讲到那一副青年的裸体丘比特关于美和男性之美的暗示——更加笃定作者不是直男。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有