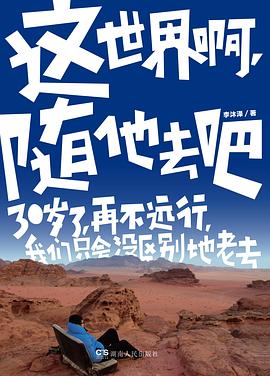

具体描述

16岁,我们向往远方

18岁,我们离开家

22岁,我们想找份好工作

25岁,我们涨了工资,渴望升职

29岁,我们计划买房买车,生活日趋圆满,心中却多了个缺口

30岁,再不远行,我们只会没区别地老去

奔三青年李沐泽,离开路透社,历时304天,穿越15国。印度的风太热,伊朗 的水太涩,在以色列阅读最深的文明,在尼泊尔触摸最高的天空,从恒河到尼罗河,从1世纪到21世纪,从喜马拉雅到死海,经过之后,总会带走点什么。

没有师父,没有白马,但每个人都要有一场西行。

丢失了行囊,却带回真的我,然后明白,柴米油盐是不同的诗意与远方。

作者简介

李沐泽

旅行者、职业媒体人。(微博:@某个旅人23号 )

八零后,生于北京,23岁之前从未走出京城,安心于自我小小世界。研究生期间因交换项目在台北生活两个月,才第一次发现世界原来如此不同,旅行生涯遂始于这场意外而一发不可收。后旅居英国,周游欧洲大陆。回国后工作于英国路透社 ,拥有一张漂亮的名片,奔忙于 都市丛林,在三十岁来临之前,突然意识到看似美满的生活若有所失。于是,带着疑问,追随内心,辞职上路。

目录信息

开篇 如是我行

第一章 东南亚

越南:凡有边界的,皆是监狱

柬埔寨:梦想被生活阉割,后来你也忘了

老挝:在这条路上转了好几个弯

缅甸:寺庙的风,此刻穿过我的生命

泰国:冥冥中有些东西去了再来

第二章 南亚

斯里兰卡:不再年轻的理想主义者

印度•南印:蓝皮火车

印度•黄金三角:你只是走出了洞口,佛还在

印度•北印:执者失之

尼泊尔:我的自由不是白来的

第三章 中东

黎巴嫩:战火中的局外人

约旦:人在天涯,天涯还远吗?

埃及:就跨过了尼罗河

伊朗:带我去那1391年

第四章 中亚

土库曼斯坦:重返丝绸之路

乌兹别克斯坦:我与世界之间的裂痕

哈萨克斯坦:过了山就是路尽头

尾声:就让鼓手继续敲

· · · · · · (收起)

读后感

常常问自己,跑遍世界的一个浪子,可以安然在一条巷子里过活吗?答案是肯定的,不但可以,而且活得更有生命力。——三毛 有缘读到这本书,可能是因为我今年也经历了两个多月的背包旅行,巧的是和《这世界啊,随他去吧》的作者李沐泽一样我,走出北京的第一站也是南宁。没有选择...

评分貌似背包穷游流行之后,出现了很多游记小说。 相比下来这本书没有什么特别之处。书中的情节与其他游记小说相呼应。照片还是比较小了一些。 希望中国护照,中国国外的领馆能够给力一些,貌似中国人在某些地方成了待宰的肥羊。

评分旅行文学的书看了不少,所有的作者都会在前言中说明自己出行的原因,而且也大都相同。书中的风景人情自然也看了不少,甚至可以说是熟稔了。我们看这类书的目的是什么,是足不出户神游世界,还是为了给自己的出走积攒动力?如果是前者,倒也无妨,但我觉得国家地理的高清大图可...

评分书即将上市,有些紧张,不是为了所谓红不红,也不全为了市场,在意自己和出版社花了这么大精力有没有做好这件事。 书写得很艰苦,在周游到半年的时候,我来到尼泊尔,坐在博卡拉面对雪山,为了缓解在印度虐了两个月之后的身心俱疲,几乎每天只是吃中餐、晒晒太阳,我的微薄粉...

评分时下,旅行似乎已经成为一个正在泛滥的概念。都市人定期在区域间的流动也渐渐成为一种常态。人们忙着利用有限而集中的假期时间匆匆把足迹留在异地,去知名的景点拍照片、买纪念品,然后再拍照片。用这种方式似乎可以纪念什么。 你可以把这样的大多数人定义为旅行者吗?他们只...

用户评价

心动了就马上去,7.8去吧,坚持!

评分型男同事写的书!各位友邻帮忙来一发~

评分别人的生活,别人的旅行,看过则忘,但至少看过啦

评分当初在网上看到后记才凑单买的,时隔好久从角落扒出来看完,鸡肋无趣。有趣是一项很重要的品质。

评分这次购书中的第二本旅行励志书。作者80后却认真在感慨自己老了。既然如此,身为读者就放过这个老人,去看别的书吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有