具体描述

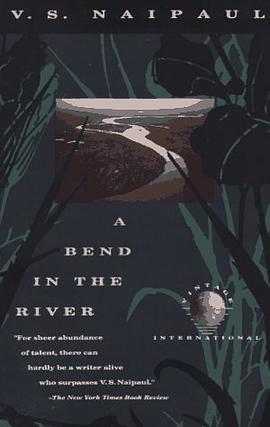

In the "brilliant novel" ( The New York Times ) V.S. Naipaul takes us deeply into the life of one man—an Indian who, uprooted by the bloody tides of Third World history, has come to live in an isolated town at the bend of a great river in a newly independent African nation. Naipaul gives us the most convincing and disturbing vision yet of what happens in a place caught between the dangerously alluring modern world and its own tenacious past and traditions.

作者简介

V.S.奈保尔(1932—2018 )

英国著名作家。1932年生于特立尼达岛上一个印度移民家庭,1950年进入牛津大学攻读英国文学,毕业后迁居伦敦。

50年代开始写作,著有《米格尔街》、《斯通先生与骑士伙伴》、《自由国度》、《大河湾》、“印度三部曲”、《非洲的假面剧》等。20 01年荣获诺贝尔文学奖。

目录信息

读后感

尔钦-无根大陆上的漂泊者-评奈保尔《河湾》 非洲,一个遥远的名词;漂泊者,一个孤独的名词:二者合在一起,成为一个沉重的主题——《河湾》的主题。 《河湾》,二○○一年诺贝尔文学奖得主,英籍特立尼达作家V•S•奈保尔1979年的作品。奈保尔因其在殖民地国家上与萨...

评分《河湾》,奈保尔关于后殖民时代非洲的名作。因为奈保尔对后殖民地国家(加勒比海、南美、非洲、南亚等等)的批评,他被认为是保守的“右派”,但是很多时候,奈保尔的批评也未尝没有道理。就以非洲为例,殖民地时代结束几十年了,我们还是一直听到那片大陆传来的战争、饥荒、...

评分《大河湾》这部小说,其主旨是写一个非洲人在复杂多变的历史与现实环境中寻找自我意识,寻求生存意义;而对非洲尤其是中部那条河流的描写,更让这部小说看起来更加具有严肃与纯正的文学意味。 但我不想对这部小说的严肃主旨多加评论,因为这样的好评论已经无数。我只想说说在...

评分发音就像脸一样,是一种个性化、身份化的标志。当换一种方言或语言说话的时候,其实也换了一幅面孔、一种身份。伊顿公学毕业的乔治.奥威尔有句话,“英国人的[阶级]烙印是打在舌头上的。”,他的那种上等阶级的口音令这位一心要与穷人打成一片的作家无比困扰。就像他侄女对他...

评分奈保尔的《河湾》无论从哪个方面看,都是极佳之作。迷离摇摆的情感随着足迹与目光的不断流动,在河流之湾淌成一曲关乎存在者永远“在而不属”的挽歌。 故事以萨林姆的观察叙述为主体,这是一位在非洲生活百年的穆斯林家族后人,他从准岳父手中接手了一个刚果河弯处的小店,以...

用户评价

这本书的结构设计非常巧妙,它采用了一种近乎非线性的叙事方式,将过去与现在反复交织,让人如同身处一条不断回旋的河流之中,时而被卷入激流,时而被抛上平静的岸边。人物塑造是其最大的亮点之一,那些配角群像,即便是出场不多的几个人物,也立体得让人难以忘怀,他们各自代表着一种生存哲学或时代困境。阅读过程中,我常常停下来,反复咀嚼那些充满哲思的对话,它们不追求简洁明了,而是充满了多重解读的可能性。这本书成功地将宏大的历史背景与个体命运的细微颤动完美融合,展示了时代巨变下,个体灵魂的韧性与脆弱。它需要的不是速读,而是沉浸式的“生活”在其中。

评分老实说,一开始我差点被劝退。开篇的几章节奏极其缓慢,充满了大量的背景铺陈和人物关系的引入,对于期待快节奏叙事的读者来说,可能会感到不耐烦。但如果你能坚持下去,你会发现,这种“慢”其实是一种酝酿,它为你构建了一个无比真实且压抑的世界观。作者对社会阶层、种族冲突以及殖民遗留问题的探讨,既尖锐又内敛,没有直接的说教,而是通过角色间的微妙互动和不可避免的冲突来自然流露。我特别佩服作者对“记忆”和“创伤”的处理手法,那些关于过去的闪回,不是简单地作为背景故事,而是直接影响着当下每一个决定。这让整本书的基调沉重而厚实,像一块被岁月打磨过的石头,表面粗粝,内里却蕴含着巨大的力量。

评分这是一部需要用“心”去阅读的作品,而非仅仅用眼睛。从头到尾,弥漫着一种强烈的宿命感,但这种宿命感并非消极的,它反而激发了角色在绝境中迸发出的,那种近乎野性的生命力。作者对权力边缘的描绘尤其到位,那些游走在合法与非法之间,秩序与混乱边缘的人物群像,栩栩如生,充满了令人不安的真实感。我感受到了语言的张力,它时而如平静的湖水,时而如暴风雨前的低吼。这本书的魅力在于其开放性,它不给你标准答案,而是将所有悬而未决的问题、所有痛苦的抉择,原封不动地抛给了读者,迫使我们去面对人性中最深处的困惑与渴望。这是一次漫长而富有回报的阅读旅程。

评分读完此书,我有一种被彻底“洗礼”的感觉。语言的运用达到了一个近乎诗意的境界,但绝非华而不实,每一句话都像是经过千锤百炼,精确地击中靶心。情节的推进虽然看似松散,但实际上充满了精妙的伏笔和呼应,初读时可能感觉有些跳跃或晦涩,但当情节发展到关键节点时,所有的碎片都会猛然拼凑起来,那种豁然开朗的震撼感,是其他作品难以比拟的。书中对权力结构的剖析尤其深刻,它揭示了在动荡不安的时代,人与人之间关系是如何被微妙地扭曲和重塑的。我仿佛能听到那些旧时代的低语,看到那些被历史洪流裹挟的小人物的悲欢离合。这本书挑战了我们对“英雄”和“反派”的刻板印象,让一切都变得模糊而真实,充满了人性的灰色地带。

评分这本小说,读起来就像是走进了一个潮湿、闷热、充满了复杂人性的迷宫。作者的笔触极其细腻,仿佛能让你闻到空气中腐败与希望混杂的味道。叙事节奏带着一种近乎令人窒息的缓慢,但正是这种缓慢,让每一个角色的内心挣扎都得到了充分的展现。你几乎能感受到主角在那个特定历史背景下,那种无力感和挣扎求存的坚韧。书中对于环境的描绘简直是教科书级别的,河流的每一次涨落、丛林的每一次呼吸,都成为了推动情节发展的潜在线索。我尤其欣赏作者处理复杂道德困境的方式,没有简单的对错,只有在特定环境下人们不得不做出的选择,那种“两难”的痛苦感,久久萦绕在心头,让人在合上书页之后,仍然会不自觉地进行反思。它不是那种能让你轻松度过下午的书,它需要你投入全部的注意力和情感,去品味那些潜藏在水面之下的暗流涌动。

评分读到最后终于有点感觉了。留一颗白星哀悼我蹩脚的英语和贫乏的背景知识。

评分看到一半,还没有不喜欢

评分the philosophy of ‘carry on’ and ‘escape’

评分很好 看了200/270 很遗憾没有看完

评分A poor life in such a political-economic structure

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有