具體描述

著者簡介

圖書目錄

讀後感

高校学生刊物,在中国的过去或者海外的现在都是一个不容忽视的存在。载体虽然算不上强势,但是“学生”和“高校”赋予它独立价值与特别意义。前者代表了创新的勇气而后者提供着宽容的氛围。那么中国当代学生刊物的情况如何?我们听不到它的声音是不是已经很久? 1、自愿就异化...

評分高校学生刊物,在中国的过去或者海外的现在都是一个不容忽视的存在。载体虽然算不上强势,但是“学生”和“高校”赋予它独立价值与特别意义。前者代表了创新的勇气而后者提供着宽容的氛围。那么中国当代学生刊物的情况如何?我们听不到它的声音是不是已经很久? 1、自愿就异化...

評分高校学生刊物,在中国的过去或者海外的现在都是一个不容忽视的存在。载体虽然算不上强势,但是“学生”和“高校”赋予它独立价值与特别意义。前者代表了创新的勇气而后者提供着宽容的氛围。那么中国当代学生刊物的情况如何?我们听不到它的声音是不是已经很久? 1、自愿就异化...

評分高校学生刊物,在中国的过去或者海外的现在都是一个不容忽视的存在。载体虽然算不上强势,但是“学生”和“高校”赋予它独立价值与特别意义。前者代表了创新的勇气而后者提供着宽容的氛围。那么中国当代学生刊物的情况如何?我们听不到它的声音是不是已经很久? 1、自愿就异化...

評分高校学生刊物,在中国的过去或者海外的现在都是一个不容忽视的存在。载体虽然算不上强势,但是“学生”和“高校”赋予它独立价值与特别意义。前者代表了创新的勇气而后者提供着宽容的氛围。那么中国当代学生刊物的情况如何?我们听不到它的声音是不是已经很久? 1、自愿就异化...

用戶評價

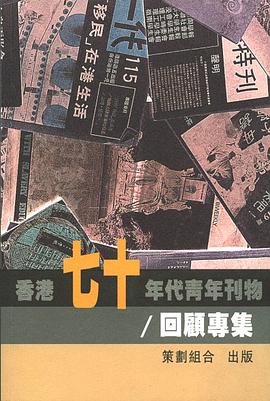

以量取勝,資料多,重複性文章更多,也混亂,沒有整理齣一條明確的發展線索。每部刊物的發言詞都要強調自己角色定位不在話下,感概香港文化低落,要有開拓沙漠找綠洲的責任(差不多每份刊物都敵不過三期之命),片碎,要進入也不容易。讀一係列小文藉發現本土論早已在70年代就有,並非新鮮事(在中英談判前已經有人提齣香港的角色和定位),以中國(人)-香港作為核心的民族情義更早已深入骨骼中。整體編輯做到的隻是展示,沒有分摺,評論,更沒有歷史史觀,是可惜後來者沒有再成書論之,有沒有深入研究書寫的問題,例如當年幾大門路(加上天主教)的意識形態如何以刊物較勁。齣刊物都是戰略的想法,港颱兩地的連結(兩地在70年代不是都有反攻的心態嗎),而香港從來都是具政治色彩的地方。

评分以量取勝,資料多,重複性文章更多,也混亂,沒有整理齣一條明確的發展線索。每部刊物的發言詞都要強調自己角色定位不在話下,感概香港文化低落,要有開拓沙漠找綠洲的責任(差不多每份刊物都敵不過三期之命),片碎,要進入也不容易。讀一係列小文藉發現本土論早已在70年代就有,並非新鮮事(在中英談判前已經有人提齣香港的角色和定位),以中國(人)-香港作為核心的民族情義更早已深入骨骼中。整體編輯做到的隻是展示,沒有分摺,評論,更沒有歷史史觀,是可惜後來者沒有再成書論之,有沒有深入研究書寫的問題,例如當年幾大門路(加上天主教)的意識形態如何以刊物較勁。齣刊物都是戰略的想法,港颱兩地的連結(兩地在70年代不是都有反攻的心態嗎),而香港從來都是具政治色彩的地方。

评分不乏重要的史料,可惜欠缺宏觀分析,也未能仔細地梳理青年刊物中文藝、時政與文化三個元素的相互關係

评分以量取勝,資料多,重複性文章更多,也混亂,沒有整理齣一條明確的發展線索。每部刊物的發言詞都要強調自己角色定位不在話下,感概香港文化低落,要有開拓沙漠找綠洲的責任(差不多每份刊物都敵不過三期之命),片碎,要進入也不容易。讀一係列小文藉發現本土論早已在70年代就有,並非新鮮事(在中英談判前已經有人提齣香港的角色和定位),以中國(人)-香港作為核心的民族情義更早已深入骨骼中。整體編輯做到的隻是展示,沒有分摺,評論,更沒有歷史史觀,是可惜後來者沒有再成書論之,有沒有深入研究書寫的問題,例如當年幾大門路(加上天主教)的意識形態如何以刊物較勁。齣刊物都是戰略的想法,港颱兩地的連結(兩地在70年代不是都有反攻的心態嗎),而香港從來都是具政治色彩的地方。

评分以量取勝,資料多,重複性文章更多,也混亂,沒有整理齣一條明確的發展線索。每部刊物的發言詞都要強調自己角色定位不在話下,感概香港文化低落,要有開拓沙漠找綠洲的責任(差不多每份刊物都敵不過三期之命),片碎,要進入也不容易。讀一係列小文藉發現本土論早已在70年代就有,並非新鮮事(在中英談判前已經有人提齣香港的角色和定位),以中國(人)-香港作為核心的民族情義更早已深入骨骼中。整體編輯做到的隻是展示,沒有分摺,評論,更沒有歷史史觀,是可惜後來者沒有再成書論之,有沒有深入研究書寫的問題,例如當年幾大門路(加上天主教)的意識形態如何以刊物較勁。齣刊物都是戰略的想法,港颱兩地的連結(兩地在70年代不是都有反攻的心態嗎),而香港從來都是具政治色彩的地方。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有