具体描述

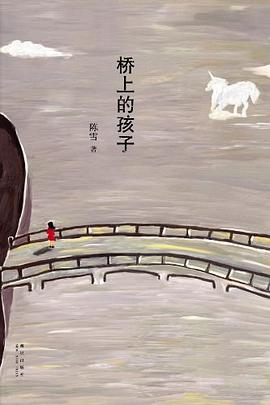

《桥上的孩子》是作者首部自传体长篇小说,也是她的转型之作和代表之作。作品讲述了一个小女孩坎坷困顿的成长岁月和彷徨失措的经验,灌注了作者的自身经历与情感。揭开旧伤疤,直面个体遭遇情感伤痕的过程,既是对过往的回顾与告别,亦是一次对生命的重整,具有疗愈人心的力量,能引起读者强烈的情感共鸣。你的字变成一座桥,一个字一个字穿过我的眼睛。每个字都带着一个秘密,打通了我和你的记忆,在记忆最深的海上,洒下雨一般纷纷的亮光。我在桥的这一端,你在桥的那一头。来回着,往返着,似乎从来没有离开也不曾消失。爱情就在这往返来回之间逐渐成形。你从桥那头走过来,我从桥这边走过去。我们在桥的中央停住。看见了对方。是的就是这里。走过喧闹走过孤寂走过悲伤走过想象。走过午后走过黄昏走过深夜走过清晨。穿梭的步履吟唱成一首绵长的歌谣,那紧紧拥抱着的两个孩子,从相遇的时刻就决心要守护着彼此。就在这桥上。

作者简介

陈雪,台湾著名作家。

1970年生于台中,1993年毕业于台湾“中央大学”中文系。1995年出版首部作品《恶女书》,以性别议题、情欲描写而广受讨论,备受文坛瞩目;此后不断拓展创作维度,作品呈现出丰富的样貌,其中多以中下阶层蓝领、“同志”、精神障碍者、社会边缘人等小人物为主人公,生动捕捉日常生活的细节,刻画潜藏其中的情感暗流,传达出个体的苦闷与呐喊,独具一种悲悯而感人的气息。截至目前,已出版五部长篇小说,六部短篇小说集以及两部散文作品。

家庭、家人间的关系以及流动于其中的情感创伤是陈雪关注的重要主题,集中表现在《桥上的孩子》《陈春天》《附魔者》这三部小说中。其中,《桥上的孩子》获得2004年中国时报开卷十大好书奖;《附魔者》入围2009年台湾长篇小说金典奖,2010年台北国际书展大奖小说类年度图书,以及第三十四届金鼎奖。

目录信息

读后感

私人化的写作究竟有多大意义?我们不停地修改着自己的手稿,直到它们能够被更多人看到,却已经因为妥协而变得面目全非,然而若不想让更多人看到,它们又有什么存在的必要?记忆一直以遗忘的形式存于在我们的脑海,一旦与写作相连就脱离了纯粹。 从朱光潜先生的一段话提供了答案...

评分文/陈嫣婧 刊于《南方都市报》2012-06-10 最初知道有关陈雪的简体版出版消息,是从骆以军那里。骆来上海书展活动,遇到和他交流的女读者,总不忘捎带推荐陈雪,引得我十分好奇。照道理说,严格区分了性别受众群以后的作品,多少在质量上要打点折扣,但骆以军这样的作家能倾...

评分很多作者的写作起点都是自传性质的作品,而陈雪的自传体三部曲是在她写过一系列奇情故事之后的转型之作。 我对这本书的兴趣也来源于此。正如陈雪的揣想,她的读者中有多少是因为她与众不同的经历而滋生好奇的。在我对台湾女作家的印象里,装的是朱天文、朱天心、林...

评分私人化的写作究竟有多大意义?我们不停地修改着自己的手稿,直到它们能够被更多人看到,却已经因为妥协而变得面目全非,然而若不想让更多人看到,它们又有什么存在的必要?记忆一直以遗忘的形式存于在我们的脑海,一旦与写作相连就脱离了纯粹。 从朱光潜先生的一段话提供了答案...

评分二十二岁写下第一篇正式的小说,二十四岁出版第一本小说, 十多年过去,我总是认为小说家不该对自己的小说谈论太多,至今我仍这样想。 最初,引发我想要写作的动力是想写出“自己想看却没有看过 的书”,对写小说的想象根生于年少时渴望从有限的生活里脱身的经验,那时的我还不...

用户评价

这本书的结构布局堪称精妙的迷宫。它不像线性叙事那样一目了然,而是采用了多重视角的交织和时间线的错位,读者需要像拼图一样,将散落在不同篇章的线索和回忆片段仔细地拼接起来,才能构建出完整的画面。这种非线性的叙事技巧,极大地增强了故事的悬疑感和探索的乐趣。每一次的视角转换,都像是从不同的窗户向同一个房间窥探,虽然看到的是同一个场景,但侧重点和被强调的细节却截然不同,从而揭示了“真相”的相对性和多面性。我特别喜欢作者处理信息流的方式——她懂得何时收紧,何时放开,让读者在最关键的时刻获得一些关键信息,又在最紧要的关头戛然而止,留下了巨大的想象空间。这种处理方式,极大地考验了读者的耐心和专注力,但一旦你完全沉浸其中,你会发现自己仿佛变成了一个积极的参与者,而非被动的接收者,你必须主动去建构意义。这种主动参与带来的满足感,远超那些把所有细节都摊开来说明的作品。

评分读完后,脑海中久久不能散去的是人物塑造的真实感。这些角色,他们的缺陷被展现得毫不留情,他们的善良也显得那样脆弱和不易维持。他们不是英雄或恶棍,而是陷在生活泥沼中努力保持平衡的普通人。书中对角色心理的刻画,达到了近乎残酷的精准,没有美化,没有粉饰,就是赤裸裸的人性展现。特别是主角面对困境时那种从坚韧到几近崩溃,再到重新凝聚起微弱希望的过程,描绘得极其真实可信。我甚至能在某些瞬间,把自己代入到他们的处境中,感受到那种深入骨髓的无力感和被时间推着走的紧迫感。这种代入感,不是廉价的情感共鸣,而是建立在对人物动机和行为逻辑的彻底理解之上的。它提醒我们,生活中的许多重要转折点,往往并非源于惊天动地的事件,而是源于一系列微小、累积的、几乎无法察觉的决定。这本书成功地捕捉住了这些“未被记录的瞬间”,并赋予了它们应有的重量。

评分这本书的叙事节奏把握得恰到好处,如同一个技艺精湛的匠人,在雕琢一块璞玉。故事展开得不疾不徐,却又暗流涌动。作者似乎深谙人性的微妙之处,笔下的人物并非脸谱化的符号,而是活生生的个体,他们带着各自的困境与渴望在命运的洪流中挣扎。特别是对环境氛围的渲染,简直是神来之笔,无论是清晨薄雾笼罩的街道,还是夜幕低垂时城市角落里的喧嚣,都通过细腻的文字跃然纸上,让人仿佛能闻到空气中特有的气味,感受到皮肤上拂过的微风。我尤其欣赏作者在处理人物内心冲突时的那种克制与精准,没有大开大合的戏剧冲突,更多的是那种潜藏在日常对话和沉默之中的张力,这种张力积蓄到最后,带来的情感冲击是持久而深远的,它不像烟花般瞬间绚烂后归于沉寂,更像是寒冬里的一炉炭火,慢慢地、稳定地散发着热量,暖透人心。阅读过程中,我常常会停下来,不是因为情节晦涩难懂,而是因为某个句子、某个比喻触动了内心深处那些不常被提及的感受,需要时间去细细回味。这种阅读体验,是久违的,让人感觉自己的精神世界被某种温柔而坚定的力量所触碰和洗涤。

评分这本书的语言风格,用“冷峻中的诗意”来形容或许最为贴切。它不像某些畅销小说那样追求华丽辞藻的堆砌,而是选择了一种极其凝练、近乎散文诗的笔触,去描摹那些宏大主题下的个体悲欢。观察者视角下的叙述,保持了一种疏离却又洞察一切的冷静,这种冷静并非是情感上的抽离,反而使得那些隐藏在冷静外壳下的巨大悲恸显得更加触目可触。作者对时间线的处理也颇为高明,常常在不经意间穿插着过去的回忆碎片,这些碎片如同打碎的镜子,折射出人物命运的复杂性,使得整个故事的维度立刻被拉伸开来,充满了历史的厚重感。我必须承认,一开始阅读时,需要适应这种略带晦涩和跳跃的叙事节奏,但一旦进入作者构建的世界观,就会被其独有的韵律所吸引。它像一首结构复杂的交响乐,初听时可能只捕捉到零散的音符,但当你跟随指挥家的节奏深入时,那些原本分离的旋律便完美地融合在一起,形成一股不可抗拒的艺术洪流。这本书的价值,并不在于它讲述了一个多么曲折离奇的故事,而在于它如何用如此精妙的语言结构,呈现出存在本身的复杂和美。

评分从文学性的角度来看,这部作品的野心昭然若揭,它试图探讨的议题远超出一个普通故事的范畴。它触及了记忆的不可靠性、身份的流动性以及在宏大历史背景下个体选择的微不足道性。作者巧妙地运用了大量的象征和隐喻,这些元素不是生硬地植入,而是自然地生长在情节的肌理之中,需要读者带着一种“解码”的心态去深入挖掘。比如,反复出现的某些物件或特定场景,它们不仅仅是背景元素,更是某种心理状态或哲学观点的视觉投射。这种深度阅读的体验,对于那些习惯于快速消费故事的读者来说,或许会构成一定的挑战,但对于渴望与文本进行深度对话的读者而言,无疑是巨大的馈赠。每一次重读,都像是剥开洋葱的又一层外皮,总能发现新的层次和新的含义。它拒绝给出简单的答案,而是抛出了更多深刻的疑问,迫使读者走出书本,在自己的生活中去寻找那些似曾相识的影子和呼应。这种互动性,是优秀文学作品最令人着迷的特质之一。

评分看到后记,发现又是一个自我防御式的注脚,“不存在自传,只有艺术和谎言”是自传式小说的实质。还处于人生的壮年就开始写回忆注定是有矫揉的成分在,桥上的孩子,只能是个成人童话。也许要走到桥的尽头,才能写出云淡风轻。

评分什么玩意

评分台湾作家的小说总是这样:开头几句话让你觉得心脏被击中了,前半段让你充满期待,中间开始疲软,最后就只想扔书。

评分沉溺自我到了有些过分的程度

评分如果我先看的是《桥上的孩子》,那么在读《附魔者》的时候一定不会产生那么大的困惑。陈雪为什么那么孜孜不倦地用几十万的篇幅写同一件事情,因为她就是要找到答案。她所走的道路是:编造出无数个版本,把这件事情的一切可能写尽,如她所说”多少年来我沉溺于此,不忍离去“。我真被她这种轴劲儿震到。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有